ホームページのヘッダー・フッター・メインビジュアル・ファーストビューって何?

「ヘッダー」「フッター」「ファーストビュー」「メインビジュアル」—— ホームページ制作の打ち合わせでよく出てくるこれらの言葉。初めて担当になった方の中には「どこがどれのこと?」と感じる方も多いのではないでしょうか。

これらの4つは、どんな業種のサイトでも共通して存在する「ホームページの骨格」と言える部分です。役割を理解して設計することで、見やすさ・信頼感・行動のしやすさが大きく変わります。

無料でお見積り・ご相談承ります。

お気軽にお問い合わせください。

目次

ヘッダー・フッター・ファーストビュー・メインビジュアルの役割を整理

それぞれの基本的な役割と位置関係

ヘッダー(Header)

Headですので、ページ最上部。

ロゴ、メニュー、電話番号やお問い合わせボタンなどを配置し、ユーザーを案内する“ナビゲーションの起点”となります。

フッター(Footer)

Footですので、ページ最下部。

会社概要やプライバシーポリシーなど、信頼性を支える情報を集約する“サイトの基礎”です。

ファーストビュー(First View)

Firstですので、ページを開いた瞬間、スクロールせずに見える範囲。ユーザーの第一印象を決めます。

メインビジュアル(Main Visual)

ファーストビュー内の大きな画像や動画部分。

視覚的に印象づけ、ブランドの世界観を表現するホームページの主役となる画像・動画のこと。

人の体にたとえると分かりやすい!全体構造のイメージ

ホームページの構造を「人の体」に例えるとイメージしやすくなります。

ヘッダーは“顔”、メインビジュアルは“表情”、メインコンテンツは“体”、フッターは“足”にあたります。

顔で印象が決まり、表情で親しみや信頼感が生まれ、体で中身(サービスや情報)を伝え、足が全体を支える。

どれか一つでも欠けると、ユーザーが感じる印象はちぐはぐになります。 デザインだけでなく「構造」自体が伝える力を持っているのです。

なぜこの4要素がホームページに欠かせないのか

この4つの要素は、単に見た目を整えるためではなく、ユーザー体験(UX)を支える重要なパーツです。

「どこを見ればいいか」「どこから行けばいいか」を直感的に理解できる構造は、それだけで滞在時間や問い合わせ率を向上させます。

特にスマートフォンでの閲覧が主流になった今、限られた画面の中でこの4つの要素をどう配置するかが、成果に直結するポイントとなっています。

ヘッダーで伝えるべき情報と設計の考え方

ユーザーの行動を導くナビゲーション設計

ヘッダーの役割は、「訪問者を迷わせないこと」です。 会社ロゴ、主要メニュー、お問い合わせボタンなど、どのページからでも目的地にすぐ移動できるように配置します。

メニュー項目は欲張らず、5〜8項目程度に絞るのが理想です。 例として、「サービス」「事例」「会社概要」「採用情報」「お問い合わせ」といった構成が基本。 あれもこれも並べてしまうと、訪問者はどこをクリックすべきか分からなくなってしまいます。

また、「お問い合わせ」や「予約」「資料請求」など、行動につながるボタンは、色や配置でしっかり目立たせるのも良いでしょう。

ヘッダーはどのページでも共通して表示されるため、行動導線の中心として非常に重要です。

ナビゲーションメニューについては以下のコラムで詳しく紹介していますので、よろしければこちらもご覧ください。

ブランドを印象づける要素配置のコツ

ヘッダーは会社の「顔」として、ブランドイメージを最も強く印象づける場所でもあります。 ロゴの配置位置や背景色、フォントのトーンひとつで、企業の印象は大きく変わります。

BtoB企業ならシンプルで信頼感のあるデザイン、飲食店やサロンなどなら温かみや個性を感じる色使いが効果的です。 どの業種でも共通して言えるのは、「ヘッダーを見ただけで何の会社か分かる」こと。 キャッチコピーや業種名を明記するだけで、初見ユーザーの離脱を防げます。

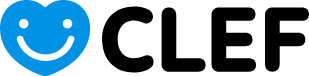

パソコンとスマホで異なる表示の最適化

パソコンでは横幅が広いため、メニューを横並びで配置できますが、スマートフォンではそうはいきません。 一般的には、三本線の「ハンバーガーメニュー」に収納し、指で操作しやすいサイズ(44px以上)が推奨されています。

また、スマホでは電話番号をタップで発信できる設定を行うなど、デバイスごとの行動に合わせた導線づくりが重要です。 特にスマートフォンからの閲覧比率が高い業種(医療・美容・小売など)では、モバイル設計の優先度を高く設定しましょう。

ファーストビューとメインビジュアルの設計ポイント

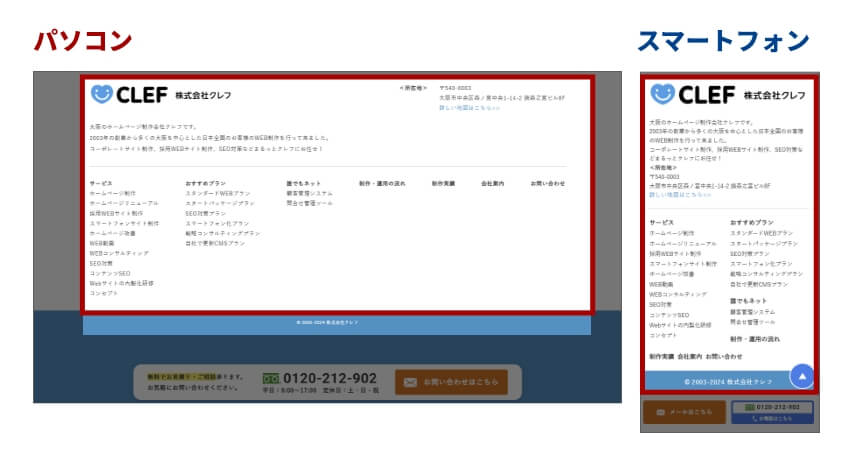

第一印象を決める最も重要なエリア

ファーストビューは、ユーザーがページを開いて最初に目にする範囲のこと。 ここで「興味を持つか」「離脱するか」が決まります。 ある調査では、訪問者の約4割がファーストビューのみを見てサイトを去るとも言われます。

そのため、ファーストビューには会社の強みや価値が3秒で伝わるメッセージを配置することが大切です。 「地域密着の〇〇クリニック」「中小企業専門の〇〇事務所」など、誰のためのサイトかを瞬時に伝えることが第一歩です。

効果的なキャッチコピーと画像の関係

メインビジュアルは、ファーストビューの中心にある画像や動画エリアのこと。 キャッチコピーと画像の組み合わせ次第で、印象は大きく変わります。

- 写真:リアルな信頼感を与える。社員・施設・製品写真など。

- イラスト:親しみやすさや柔らかさを演出したい場合。

- 動画:最も訴求力が高いが、容量・読み込み速度に注意。

キャッチコピーは長文にせず、「何を・誰に・どうする」かを簡潔に。 「あなたの“わかる”を支えるWeb制作会社」「地域に根ざした医療を、もっと身近に。」といった短いメッセージが効果的です。

3秒で「何のサイトか」が伝わる構成とは

ファーストビューで意識すべき3つの要素があります。

- ロゴとサービス名で“誰のサイトか”を伝える

- キャッチコピーで“何をしている会社か”を伝える

- ボタン(CTA)で“次に何をしてほしいか”を示す

この3点がそろっていれば、訪問者は迷いません。 逆に、見た瞬間に「何のサイトか分からない」「どこを押せばいいか分からない」場合、離脱率が一気に高まります。

フッターでサイト全体を支える設計ポイント

ユーザーが最後に確認する“信頼情報”とは

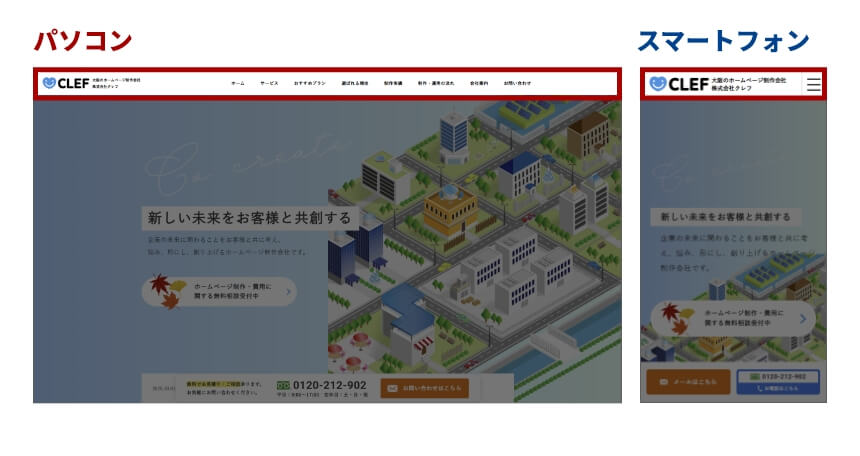

フッターはページ最下部に位置し、訪問者が最後に確認するエリアです。 会社の正式名称、住所、電話番号、プライバシーポリシーなど、信頼性を裏付ける情報を記載します。

特に企業サイトの場合、「会社概要」「採用情報」「お問い合わせ」といったリンクをまとめることで、サイト全体の構造を整理できます。 訪問者に「この会社はしっかりしている」という印象を与える、いわば“信頼の証”となる部分です。

行動を後押しする導線づくり

フッターはただの締めくくりではありません。 ページを最後まで読んだユーザーは、内容に興味を持っている可能性が高く、行動(=問い合わせ・資料請求)へつなげるチャンスでもあります。

フッター内に「無料相談はこちら」「LINEでお問い合わせ」「アクセスマップを見る」などのボタンを設けることで、行動率を高められます。

SEOにも有効なリンク構成と情報整理

フッターに設置するリンクは、検索エンジンのクロールにも影響します。 全ページへのリンクを並べる「サイトマップ型」構成にしておくと、Googleがページ構造を正しく認識しやすくなります。

ただし、テキストリンクを大量に詰め込みすぎると可読性が下がるため、主要なページ+法的情報に絞るのがポイントです。

ヘッダー・フッター・ファーストビューを統一してブランドを伝える

全ページでデザインとメッセージの一貫性を保つ

ヘッダー・フッター・ファーストビューがページごとにトーンやデザインが異なると、ユーザーは混乱します。 背景色・フォント・メニュー構成などを統一し、サイト全体の世界観を整えることで、ブランド力が高まります。

スマートフォンでの見やすさと操作性を両立

現在、Web閲覧の約7割がスマートフォンから。 ヘッダーのメニューは指で押しやすく、フッターのボタンは画面下部で常に見えるように設計するなど、モバイルを中心に考える設計が欠かせません。

どれだけデザインが美しくても、操作しづらければ意味がありません。

ユーザーの「また見たい」を生む工夫

ヘッダーやフッターを単なる部品として扱うのではなく、「もう一度訪れたくなる心地よさ」を意識することが重要です。 更新情報やSNSリンクを設けて、再訪時にも変化があるサイトに育てていきましょう。

まとめ:4つの要素を理解して効果的なホームページへ

ヘッダー、フッター、ファーストビュー、メインビジュアル。 これらはホームページを構成する基本であり、ユーザーが信頼し、行動を起こすための設計要素です。

見た目だけでなく、「使いやすく、覚えやすく、信頼できる」構造を意識することで、あなたのホームページは確実に成果へとつながっていきます。

無料でお見積り・ご相談承ります。

お気軽にお問い合わせください。