稟議を通すホームページリニューアルの提案書(企画書)

(監修:株式会社クレフ マーケティングチーム)

ホームページのリニューアルを進めたいものの、「上司が納得してくれない」「稟議を通すための資料づくりが難しい」と感じていませんか。実は、決裁者が求めている情報はそれほど多くはありません。

本記事では、ホームページリニューアルの提案書・企画書を確実に通すために押さえるべきポイントを、現場の担当者にも分かりやすくまとめました。初めての方でも迷わず進められる社内を動かすための作り方を解説していきます。

無料でお見積り・ご相談承ります。

お気軽にお問い合わせください。

目次

ホームページリリニューアル提案書(企画書)は上司を説得する第一歩

「そろそろ、会社のホームページを作り直す時期ではないか――。」 このように感じる担当者の方は多いのですが、実際に社内を動かすとなると、話は別です。 ホームページリニューアルには一定の費用も時間もかかり、「現状のままでも困っていない」と判断する経営層も少なくありません。

だからこそ、必要性を正しく伝えるための資料=ホームページリニューアル 提案書・企画書が欠かせないのです。

提案書がしっかりしていれば、

- なぜリニューアルすべきなのか

- 今のままにしておくと何が問題なのか

- リニューアルによって何が良くなるのか

こうした点が明確になり、上層部も判断しやすくなります。単なる「やりたい」ではなく、「会社として取り組むべき理由」を示せる武器になるのです。

ここでは、まず「なぜ提案書が必要なのか」を、普段の業務に近い言葉で丁寧に整理していきます。

1-1:決裁者が知りたいのは「結論」と「なぜやるのか」

経営層は、限られた時間で多くの案件を判断しなければなりません。 そのため、資料に求めているのは長い説明ではなく、次の2点です。

- 結局、何を実現したいのか

- なぜ、それを今やる必要があるのか

これが最初の1〜2ページで明確になっていなければ、読み手の集中力は続きません。

たとえば、次のような伝え方はとても有効です。

現状のホームページはスマートフォン利用者の離脱が高く、新規問い合わせの機会を逃しています。

そのため、スマホ最適化を含めたホームページリのニューアルが必要です。

- 結論・・・スマホ最適化を含むリニューアルが必要

- 理由・・・現状のままでは機会損失

これが一文で伝わるため、読み手にとって負担が少なく理解しやすい。

一方、以下のような曖昧な理由では、決裁者を動かす力にはなりません。 経営層は「会社の利益にどう影響するか」をもっとも気にします。だからこそ、ホームページリニューアル 提案書・企画書では数字や影響を交えて示すことが重要なのです。

曖昧な理由では、決裁者は動かない

- デザインが古い

- そろそろ変えたい

- なんとなく他社より見劣りする

1-2:関係者の認識をそろえる「共通の地図」

ホームページリニューアルは、一つの部署だけで完結する仕事ではありません。

営業・採用・広報・総務・経営企画など、さまざまな立場の人が関わる場合があります。

部署ごとに期待値が違うと、こうした行き違いが起こりがちです。

- 営業「もっと導入事例を増やしたい」

- 採用「学生が安心できる情報を増やしてほしい」

- 経営「ブランド力を高めるサイトがほしい」

- 担当「そもそも更新が大変で…」

これらがバラバラだと、途中で方向性がぶれたり、後から「やっぱりこうしてほしい」といった修正が増えるなど、不要な手戻りが発生します。

そこで重要なのが、 ホームページリニューアル 提案書・企画書を共通の地図として見られる状態にすること。

提案書の中で、以下を明記しておくことで、関係者全員が同じ方向を向いてプロジェクトを進められるようになります。

- 目的

- 方向性

- 対象となるターゲット

- リニューアルの範囲

「これさえ見れば全体像や概要を掴むことができる」という共通文書があるだけで、社内の話し合いがスムーズになり、制作会社とのやり取りも驚くほど円滑になります。

1-3:専門用語を避け、ITに詳しくない上司にも伝わる言葉で

ホームページに関する話をすると、どうしてもカタカナ言葉が増えてしまいがちです。

- UI / UX

- CVR

- SEO

- レスポンシブ

- CMS

これらはWeb担当者にとっては一般的ですが、ITに詳しくない決裁者にとっては障壁になってしまいます。

そこで、専門用語を使わざるを得ない場合は、必ず補足することが大切です。

(例)

- UI/UX改善 →「見た目と使いやすさを整え、お客様が迷わず使えるようにすること」

- CVR改善 →「問い合わせや資料請求につながる割合を増やすこと」

- CMS導入 →「更新作業を社内で簡単に行える仕組み」

こうした置き換えによって、「理解できる」「読める」提案書になります。

特に年配の経営層が読むケースでは、専門用語だらけの資料はそれだけで敬遠されます。

読み手に寄り添う言葉選びは、提案書の本質的な力を高める重要な工夫です。

説得の鍵はホームページの「現状分析」。課題を客観的に示す方法

ここからは、ホームページリニューアル 提案書・企画書の中でも最重要と言える「現状分析」の章に入ります。

リニューアルの必要性を感じていても、 「現状のままではどれだけ機会損失をしているのか」 を示せなければ、決裁者は納得しません。

そこで、次の三つの視点から課題を整理します。

- アクセス解析データ

- 競合他社との比較

- 営業・サポートなど現場の声

これらを示すことで、提案書に客観性が生まれます。

2-1:アクセス解析データ(訪問者数・離脱率など)で課題を数値化

Google アナリティクスやSearch Consoleが使えるのであれば、それらはまさにホームページの健康診断結果です。

以下のような数字は、特に説得力があります。

- 訪問者は多いのに、問い合わせが極端に少ない → 動線が悪い・内容が分かりにくい可能性

- 料金ページの離脱率が突出して高い → 情報が足りない、価格が分かりにくい

- スマートフォン利用者の離脱がPCの2倍以上 → スマホ対応が不十分

- ページの表示速度が遅い → Googleの評価が下がり、検索順位に影響

これらは、ただの数字ではありません。 経営層にとっては改善によって利益に直結する部分です。

提案書には、数字をただ載せるだけではなく、

- なぜその数字が問題なのか

- そのままにしておくとどんな影響があるか

- 改善によって何が期待できるか

ここまで書くことで、経営判断に必要な根拠になります。

2-2:競合他社との比較で見える「自社の弱み」

経営判断の場では、「他社はどうしているか」が避けて通れません。

たとえば、競合が以下のような状態である場合で

- 導入事例を分かりやすく掲載している

- スマホ最適化で閲覧がスムーズ

- お客様の声が豊富

- 採用ページが見やすく応募につながっている

一方、自社サイトが以下の状態であれば、それだけで決裁者に危機感が伝わります。

- スマホでレイアウトが崩れる

- 古いデザインで信頼感が弱い

- 求められる情報が見つけにくい

ホームページリニューアル 提案書・企画書で競合比較を行うことは、 「改善しないリスク」をはっきり伝える大切な手法です。

2-3:営業やサポートからの現場の声を収集する

現場の声は、数字以上に決裁者の心を動かします。

- お客様にホームページが分かりにくいと言われる

- 競合のホームページのほうが見やすく、商談で差がつく

- 問い合わせ前に必要な情報が見つからず電話が増える

- 採用希望者から「会社の雰囲気が分かりにくい」と指摘された

こうした声は、改善すべき本質的な課題を映し出しています。 提案書の中で実例として取り上げることで、「机上の議論ではない」リアルな課題として伝わります。

「何のためにホームページをリニューアルするのか?」を明確に。稟議を通す「目的」と「目標数値」

現状の課題が明確になったら、次は「リニューアルしてどうなりたいのか」という方向性を定める必要があります。 目的が曖昧なままプロジェクトが走り出すと、後々「何のための作業だったのか」が分からなくなり、関係者のモチベーションも下がってしまいます。

ホームページリニューアル 提案書・企画書では、「目的」を最初に言語化し、それに紐づく「数値目標」を置くことが重要です。

3-1:リニューアルの「目的」を明確にする(売上向上、採用強化など)

目的は「短く・具体的に・会社の課題と直結」している必要があります。

(例)

- 売上向上:新規問い合わせの増加、資料請求の増加

- 採用強化:応募者の増加、求める人材の応募率アップ

- 顧客満足度向上:FAQやサポート情報の整理、問い合わせの減少

- ブランド価値向上:会社の魅力や実績を伝える情報の整理

リニューアル目的を明確にすることで、制作会社との打ち合わせや社内共有が大幅にスムーズになります。また、決裁者にも「このリニューアルは会社の方針に沿っている」と納得してもらいやすくなります。

ホームページリニューアル 提案書・企画書では、冒頭にこの目的を分かりやすく記載することで、「なぜこのプロジェクトが会社にとって必要か」を一目で理解してもらえます。

3-2:「問い合わせ1.5倍」など具体的な目標数値(KGI/KPI)の設定

目的が決まれば、次に必要なのは「達成度を測るための目標数値」です。

数字は説得力を大きく高めます。 定量的な目標があると、決裁者は「投資対効果」を判断しやすくなります。

(例)

- 問い合わせ件数:現状の年間◯件 → リニューアル後1.5倍

- 採用応募数:年間50名 → 100名

- 離脱率改善:料金ページの離脱率を30%改善

- SEO指標:特定キーワードで上位表示を目指す

ただ「問い合わせを増やす」では弱く、 「問い合わせ数を1.5倍にする」という測れる目標が重要です。

数字が入ることで、ホームページリニューアル 提案書・企画書全体の軸がより明確になります。

3-3:「誰に」情報を届けるか?ターゲット(ペルソナ)の再確認

ターゲットが曖昧なホームページは、誰にも刺さらないホームページになってしまいます。

(例)

- 新規の中小企業経営者

- 若手求職者(20代前半)

- 自社サービスの既存ユーザー

- 地域の一般利用者

ターゲットが違えば、必要なデザイン、コンテンツの流れ、表現も大きく変わります。

ホームページリニューアル 提案書・企画書には、「今回のリニューアルでは、誰にもっとも見てほしいのか」 を明記しておくことで、関係者が迷うことなく方向性を揃えられます。

ホームページリリニューアル提案書(企画書)に盛り込むべきは「解決策」

ここからは、提案書でもっとも重要視される「解決策」です。

現状の課題 → それを解決するための方法 → 目標達成につながる理由 という流れで整理すると、決裁者が理解しやすくなります。

4-1:課題を解決する「新しい機能」や「コンテンツ企画」

提案書でよく採用される改善策には次のようなものがあります。

✔ 課題:スマホで見にくい

→ 解決策:レスポンシブデザインを導入し、スマホ最適化を行う

スマホユーザーが増えている現代では必須です。 スマホの離脱率改善は、問い合わせ増加にも直結します。

✔ 課題:情報が探しにくい

→ 解決策:メニュー構造の見直し・サイト内検索の強化

ユーザーが探し物に迷うと、それだけで離脱します。 サイト構造の整理は最重要課題の一つです。

✔ 課題:導入事例や実績が不足

→ 解決策:導入事例カテゴリを新たに作成し、最低◯件掲載する

BtoB企業の場合、とくに訴求力が強いコンテンツです。 「この会社にはこの実績がある」という安心感を与えられます。

✔ 課題:更新が滞っている

→ 解決策:更新しやすいCMS(管理画面)を導入

担当者が自分で更新できるようになり、情報発信のスピードが上がります。

これらを文章にするときは、「課題に対して、なぜそれが有効なのか」を必ずセットで書くことがポイントです。 ただ「やりたいこと」を書くのではなく、「なぜそれが必要なのか」を説明することで説得力が生まれます。

ホームページリニューアル 提案書・企画書における解決策は、まさに心臓部とも言える部分です。

4-2:CMS導入やデザインなど、具体的な改善施策

デザイン変更やCMS導入は、提案書でもよく登場する施策です。

デザイン

- 企業の印象を作る最初の接点

- 若い世代の採用では「雰囲気が分かる」写真や構成が必要

- BtoB向けの場合は信頼感と落ち着きが重要

デザインには会社の方針を表現する力があります。 見た目が変わるだけでなく、ユーザー体験にも大きく関わる部分です。

CMS導入

- 更新作業の外注コスト削減

- スピーディな情報発信

- 担当者交代にも強い仕組み

社内で更新できることは、運用負担の軽減にもつながります。

リニューアル後の運用を想定して提案すると、決裁者は「投資後の効果」までイメージしやすくなります。

4-3:説得力を増す「競合他社の成功事例」の活用法

決裁者は、提案が正しいかを判断するとき、同業他社の過去の事例を参考にします。

可能な限りリサーチして、他社ホームページの事例を盛り込むようにしましょう。

成功事例の一例

- CMS導入した結果、更新頻度が増え、問い合わせが2倍に

- 導入事例を整理したことで商談率が向上

- デザイン刷新で採用応募者の増加

- ページ構造を改善して離脱率が大幅に減少

このような事例を載せることで、 「当社のホームページもこうなれるかもしれない」 という期待感が生まれ、決裁者が前向きに判断しやすくなります。

もちろん、制作会社の実績を提示できるとなお効果的です。

「予算」は根拠を持って、「スケジュール」は現実的に

提案の内容が良くても、最終判断では必ず費用とスケジュールが注目されます。

5-1:概算費用の根拠と「費用対効果(ROI)」の提示

費用はただ金額を提示するだけではなく、 「なぜその金額になるのか」という根拠 をセットにします。

(例)

- デザイン費

- CMS構築費

- 写真撮影費

- システム開発費

- ページ制作費

- 保守費用

そして肝心なのがROI(投資回収)。

(例)

- 現在の問い合わせ数が年間100件

- リニューアルで150件を目指す

- 成約率◯%の場合、年間売上◯円に相当

こうした試算を提示すると、費用に対する心理的ハードルが下がります。

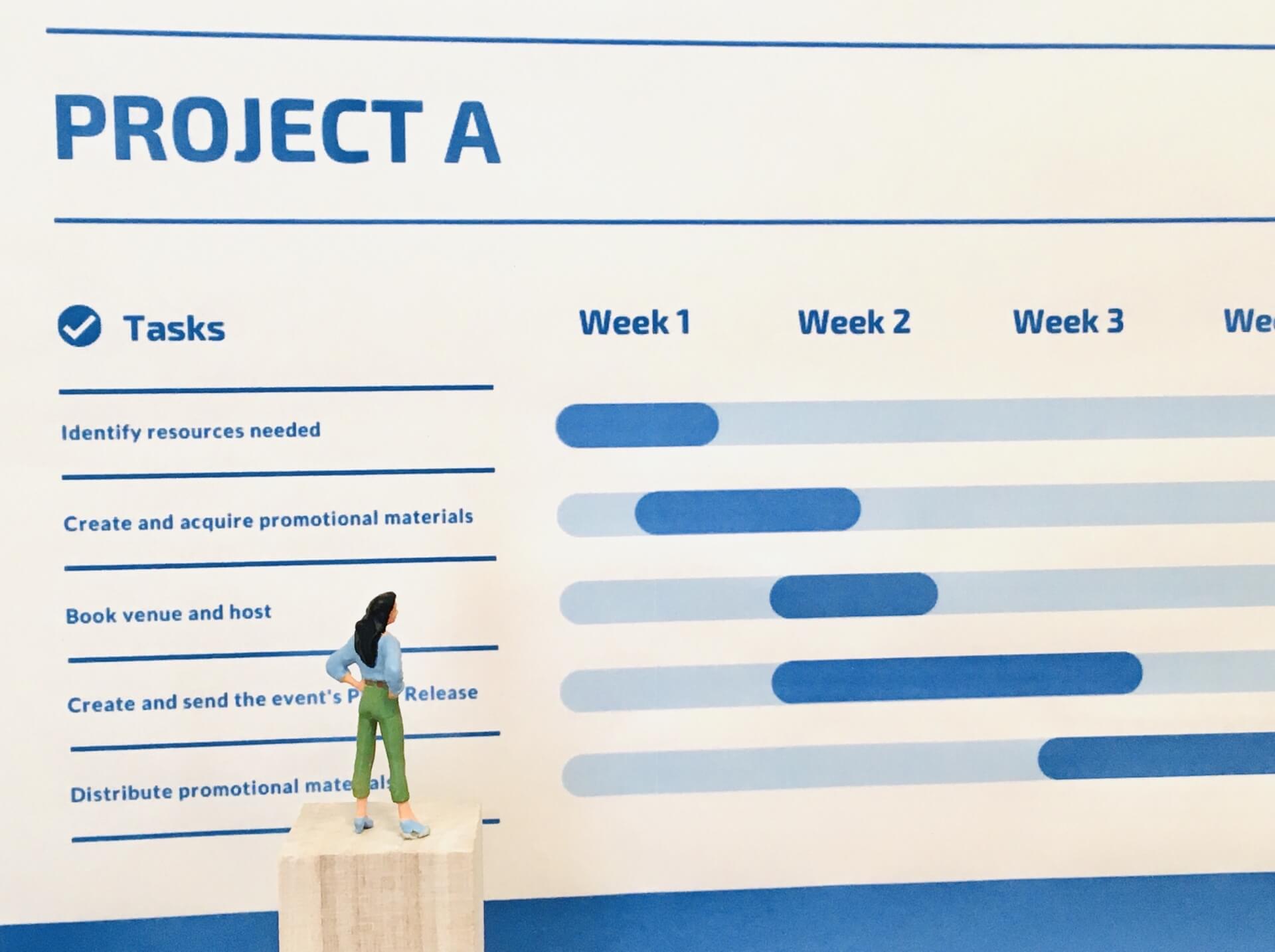

5-2:無理のないリニューアル公開までの現実的なスケジュール

経営層は「プロジェクトが長引く」ことを嫌います。

提案書には、「実現可能なスケジュール」を記載することが重要です。

(例)

- キックオフ

- 要件定義

- デザイン制作

- コンテンツ準備

- コーディング・開発

- テスト公開

- 本番公開

ただし、スケジュールはタイトすぎないよう注意が必要です。 社内確認や原稿作成など、発注側の作業も発生するため、余裕のある計画のほうが現実的です。

「現実的なスケジュール」はそのまま安心材料になります。

5-3:社内の推進体制(誰が何を担当するか)の明確化

決裁者は「誰が責任を持って進めるのか」を重視します。

(例)

- プロジェクトリーダー

- 制作会社との窓口

- 原稿作成担当者

- 写真撮影の調整者

- 各部署の協力担当者

こうした役割を明確にすることで、決裁者は「任せられる」と判断しやすくなり、稟議の通過率も確実に上がります。

まとめ:説得力ある提案書で、ホームページリニューアルを成功に導きましょう

最後に、ホームページリニューアル 提案書・企画書におけるポイントを整理します。

- 必要性:目的と課題を分かりやすく伝える

- 現状分析:アクセス解析・競合比較・現場の声を根拠にする

- 目的と数値目標:リニューアルの方向性と効果を明確に

- 解決策:課題に応じた具体的な施策を提示

- 予算と体制:実現性と費用対効果を示し、安心材料を提供

これらを押さえることで、提案書は単なる稟議書ではなく、 「会社の未来に向けた道筋を示す重要な資料」となります。

- どのようにまとめればよいか迷っている…

- 客観的な分析をしてほしい…

- 稟議を確実に通すための言葉選びを相談したい…

という場合は、ぜひ株式会社クレフにご相談ください。

私たちは、ホームページリニューアル提案書は無料で行っております(※)。

あなたの会社のリニューアルが、より良い成果へつながることを願っています。

(※提案ボリュームが大きい場合は別途費用を頂戴することもございます。)

ホームページ制作会社に提案を依頼する際のRFP(提案依頼書)の書き方についてのコラムもございますので、そちらもご覧ください。

無料でお見積り・ご相談承ります。

お気軽にお問い合わせください。