meta keywords(メタキーワード)はSEO対策に必要?不要?

(監修:株式会社クレフ マーケティングチーム)

ホームページを運営していると、「meta keywords(メタキーワード)」という言葉を耳にすることがあります。

かつてはSEO(検索エンジン最適化)の定番項目として多くの制作現場で活用されてきましたが、現在では検索順位に一切影響しません。

それどころか、設定を続けてしまうと「競合に自社戦略を知られる」「メンテナンス工数が増える」といったリスクもあります。

まずは、メタキーワードがどういうものか、そして現代の検索エンジンでどのように扱われているのかを整理しておきましょう。

無料でお見積り・ご相談承ります。

お気軽にお問い合わせください。

目次

meta keywords(メタキーワード)の基本概念と現在の位置づけ

メタキーワードとは?HTMLでの記述方法

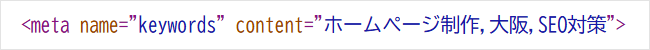

meta keywordsは、WebページのHTMLソース内、<head>部分に記載されるメタタグのひとつです。

ページの内容を示すキーワードをカンマで区切って列挙する形式で、以下のように記述されます。

1990年代~2000年代前半にかけては、検索エンジンがページ本文の意味を深く理解できなかったため、制作者がこのように手動でキーワードを教えてあげる必要がありました。

当時は「titleタグ」「meta description」と並び、meta keywordsはSEO三本柱のひとつとして重視されていました。

例えば、地域の工務店であれば「注文住宅,リフォーム,耐震,大阪」などを設定し、検索エンジンに「自社はこういう分野の会社です」と伝えていたわけです。

この方法が功を奏し、多くの企業がメタキーワードの最適化に力を入れていました。

しかし、現在は検索エンジンが文章の文脈や意図を理解できるようになり、meta keywordsの役割は完全に終わっています。

Googleはこの情報を無視しており、「SEOには不要」と明確に位置づけられています。

現在の検索エンジンでの扱いと評価

Googleは2009年9月に公式ブログで「Google does not use the keywords meta tag in web ranking」と発表しました。

つまり、「metak eywordsを設定しても順位には一切影響しない」という公式見解を示したのです。

しかも、その発表では「実は数年前からすでに使っていなかった」とも明かしています。

この方針は現在も変わっていません。

BingやYahoo!も同様で、いずれもmeta keywordsを評価指標に含めていません。

検索アルゴリズムの進化によって、ページ内容や内部構造を正確に理解できるようになった今、meta keywordsは役割を終えた“過去の遺物”といえます。

検索エンジンは現在、ページ本文・画像のalt属性・見出し構造・内部リンク・外部からの評価(被リンク)・ユーザーの滞在時間など、実際のコンテンツや利用状況を総合的に判断して順位を決定しています。

つまり、テキストそのものが最も重要な評価軸となっており、meta keywordsのような“ヒント”は必要なくなったのです。

メタキーワードが現在のSEOで不要とされる3つの理由

1.Google公式が「評価しない」と明言

meta keywordsは、Googleのランキング要因には一切使用されていません。

2009年の公式発表以降もこの立場は維持され、現在に至るまで「meta keywordsが検索順位に影響を与える」という説はすべて誤りです。

つまり、設定してもしなくても結果は変わりません。

過去には多くの企業がキーワード最適化に時間とコストをかけていましたが、現在ではそのリソースを別の施策に振り向けることが合理的です。

SEOの本質が「タグを最適化する技術」から「価値ある情報を届ける戦略」に移ったことを意味しています。

2.検索エンジンの技術進化とAIの導入

昔の検索エンジンは単純なキーワード一致でしか内容を理解できませんでした。

しかし、現在のGoogleはAI技術によって、ページの文脈や意図を正確に把握します。

2015年には「Rank Brain」、2018年には「BERT」、そして2021年には「MUM(Multi task Unified Model)」と、次々に高度な自然言語処理技術が導入されました。

これらのAIは、単語の羅列ではなく文章全体の意味を理解できるため、meta keywordsを頼りにする必要がなくなったのです。

たとえば「大阪でホームページ制作を頼みたい」と検索した場合、Googleは「大阪」「ホームページ制作」という単語だけでなく、「発注先を探している」「料金を知りたい」といった検索意図まで読み取ります。

meta keywordsでわざわざ伝えなくても、ページ本文を読めばその意図を十分に把握できる、というわけです。

3.スパム対策と公平性の確保

かつてmeta keywordsは、不正に使われることが多いタグでもありました。

無関係なキーワードを大量に詰め込む「キーワードスタッフィング」や、他社の社名・ブランド名を入れて検索誘導を狙う手法が蔓延していたのです。

このようなスパム行為は検索結果の品質を著しく下げる原因となり、Googleはmeta keywordsを無視する方向へ舵を切りました。

結果として、正しい情報を誠実に発信しているサイトが評価されるようになり、検索環境の健全化が進んだのです。

メタキーワードを残すことで生じるデメリット

metakeywordsを削除せずに残しておくと、いくつかのリスクが発生します。

競合にSEO戦略を見られる

meta keywordsは、誰でもページのソースを表示すれば簡単に確認できます。

つまり、「どのキーワードを狙っているのか」が丸見えになるということです。

競合があなたの戦略を参考にして似たページを作れば、すぐに追い上げられてしまう可能性があります。

効果のない作業にリソースを浪費

meta keywordsを毎回入力・更新しても、順位に影響は一切ありません。

限られた時間とコストを、コンテンツ改善やアクセス解析などの生産的な作業に回したほうが賢明です。

特に担当者が複数いる企業では、不要な工数が積み重なりやすいため、早期に廃止する方が管理が楽になります。

コードの肥大化と管理コストの増加

古いテーマやプラグインにmeta keywordsの出力機能が残っている場合、不要なタグがHTML内に蓄積し、コードが冗長になります。

これがテーマの更新時に不具合を引き起こしたり、保守の手間を増やしたりする原因にもなります。

早めの整理が、将来の安定運用につながります。

メタキーワードに代わる現代のSEO対策

meta keywordsが不要になった今、SEOで成果を出すためには「検索エンジンが正しく理解しやすく、ユーザーが読みやすい」サイト作りが求められます。

1.titleタグとmeta descriptionの最適化

titleタグは検索結果に表示される「見出し」にあたります。

約30〜35文字を目安に、主要なキーワードを自然に含めながら、ページ内容が一目で分かるタイトルをつけましょう。

ブランド名を入れる場合は、末尾に「|会社名」とするのが一般的です。

meta descriptionは120〜160文字ほどで、ページの要点と読むメリットを伝える文章を設定します。

(例):ホームページ制作の費用や流れをわかりやすく解説。初めての発注でも安心して依頼できるポイントを現役デWEBィレクターが紹介します。

これだけでも、検索結果からのクリック率(CTR)は大きく向上します。

2.コンテンツ品質の向上(E-E-A-T)

Googleは、Experience(経験)・Expertise(専門性)・Authoritativeness(権威性)・Trustworthiness(信頼性)の4要素を重視しています。

- 経験(Experience):実際の体験や事例を盛り込み、リアリティのある情報を提供

- 専門性(Expertise):根拠のあるデータや公式情報を引用し、正確に説明

- 権威性(Authoritativeness):監修者情報や外部メディアでの掲載実績を明記

- 信頼性(Trustworthiness):会社概要・連絡先・プライバシーポリシーを整備

とくに中小企業のサイトでは、代表者や現場担当者の“顔の見える発信”が信頼獲得の近道です。

3.構造化データの活用と内部リンク設計

構造化データ(Schema.org)をJSON-LD形式で実装すると、検索エンジンがページの内容をより正確に理解できます。

代表的な例としては以下の通りです。

- Organization/LocalBusiness:会社情報や所在地、営業時間など

- Service:サービス内容や価格、提供地域

- FAQPage:よくある質問(検索結果に質問表示が出る可能性あり)

また、サイト内のリンク設計も重要です。

関連するページ同士をつなげ、「どの情報がどこにあるか」を明確にします。

リンクテキストは「こちら」ではなく、「料金プランを見る」「導入事例を読む」など具体的な表現にすることで、検索エンジンにもユーザーにも伝わりやすくなります。

まとめ

meta keywordsは、もはや現代のSEOには不要です。

評価されないどころか、情報漏洩・運用負担・技術的リスクの温床にもなりかねません。

今注力すべきは次の5つです。

- titleタグとmetadescriptionの最適化

- E-E-A-Tを意識した高品質なコンテンツ制作

- 構造化データの実装による理解促進

- 内部リンク・サイト構造の最適化

- 高速表示・モバイル対応などの技術改善

meta keywordsを外すことは、「古い手法を整理し、今の検索エンジンに合った運用へ切り替える第一歩」です。

検索アルゴリズムは今も進化を続けています。

大切なのは、技術に振り回されず、ユーザーにとって価値のある情報を正しく届ける姿勢です。

その積み重ねこそが、結果として検索評価と集客を高める最も確実な方法なのです。

無料でお見積り・ご相談承ります。

お気軽にお問い合わせください。