ワイヤーフレームとは?ホームページ制作の「設計図」について解説

(監修:株式会社クレフ 制作チーム)

ホームページ制作会社が制作初期段階で提示することのある「ワイヤーフレーム」。ITやWebの専門用語のように感じられますが、内容そのものは決して難しいものではありません。ワイヤーフレームとは、一言でいえば、家を建てるときに用意する「間取り図」や「設計図」にあたる資料だと考えていただくと分かりやすいと思います。

ホームページ制作では、このワイヤーフレームを使って、ページに載せる情報や、各情報の配置・順番をあらかじめ整理しておきます。この記事を通して、ワイヤーフレームの役割と重要性を理解しておくことで、制作会社とのやり取りもスムーズになり、「完成してからイメージと違った」という事態を防ぎやすくなります。

結果として、ホームページ制作のプロセス全体を、より安心して進められるようになるはずです。

無料でお見積り・ご相談承ります。

お気軽にお問い合わせください。

目次

ワイヤーフレームとは?家の「間取り図」と同じです

ワイヤーフレームはホームページの「骨組み」を示すもの

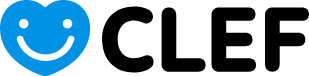

ワイヤーフレームは、ホームページの「骨組み」を示すものです。

もう少し具体的に言うと、「どこに、どのような情報を、どの順番・レイアウトで配置するか」を視覚的に示した設計図です。

家の間取り図で「玄関を入ると廊下があり、右側にリビング、その奥に寝室」といった部屋の位置関係が決まるのと同じように、ワイヤーフレームでは「ページの一番上にはロゴとメニュー、その下に大きなメイン画像、次に3つのお知らせ欄、最後にお問い合わせボタン」といった形で、ホームページの構成要素を整理していきます。

この段階で考えるのは、あくまで情報の配置や流れであり、色や写真、細かな装飾ではありません。どの情報をどこに置くかという「骨組み」を丁寧に組み立てることで、最終的なホームページの使いやすさや、問い合わせ獲得などの目的達成度が大きく変わってきます。ワイヤーフレームの精度が、そのままサイトの成果に影響してくると言っても過言ではありません。

ワイヤーフレームと「デザイン」は何が違うのか

ホームページ制作が初めての方が混乱しやすいのが、「ワイヤーフレーム」と「デザイン」の違いです。両方とも画面のイメージ図のように見えるため、混同されやすいポイントです。

ワイヤーフレームは、前述のとおりどこに何を置くかを決めるための「設計図」であり、情報の優先順位や流れを整理したものです。一般的には、白黒の線や四角い枠、簡単なテキストだけで構成され、「ここに画像」「ここにボタン」「ここに見出し」といった指示が書かれた、非常にシンプルなレイアウト案になります。

一方、「デザイン(デザインカンプとも呼ばれます)」は、完成したワイヤーフレームをもとに、デザイナーが色や写真、フォント(文字のデザイン)などを反映させて作る「完成見本」のようなものです。ユーザーが実際に目にするホームページの姿に近いかたちで表現され、「見た目」の印象やブランディングの方向性を確認するための資料になります。

| ワイヤーフレーム | どこに何を置くかを決めるための「設計図」 |

| デザイン | デザイナーが色や写真、フォントなどを反映させて作る「完成見本」 |

制作の順序としては、まずワイヤーフレームで骨組みを固め、発注者と制作側で認識を揃えます。

そのうえで、ようやくデザイン作業に進む、という流れが一般的です。家づくりで言えば、間取り図(ワイヤーフレーム)を確定させたあとに、壁紙や床材の色・質感(デザイン)を決めていくイメージに近いと言えるでしょう。

なぜ最初に「情報の配置」だけを決めるのか

では、なぜ最初からデザインまで一気に作ってしまわず、「情報の配置」だけを切り分けて決める必要があるのでしょうか。その大きな理由は、「話し合うべきポイントをぶらさないため」です。

もし最初から色や写真が入った完成見本のようなデザイン案が提示されると、多くの場合、議論は「この色が好き/嫌い」「写真の雰囲気が合わない」といった見た目の話に集中してしまいます。

しかし、ホームページ制作で本当に重要なのは、「訪問したユーザーが、必要な情報に迷わずたどり着けるか」「会社として伝えたい強みやお問い合わせ導線が、きちんと目立っているか」といった、情報設計の部分です。

そこで、あえて装飾を省いた白黒のワイヤーフレームを使うことで、「このボタンの位置は適切か」「この情報の並び順は分かりやすいか」「もっと上に出したほうが良い情報はないか」といった骨組みそのものへの議論に集中しやすくなります。 ワイヤーフレームは、見た目の好みではなく、ホームページとしての役割を果たせるかどうかを確認するための道具だと言えます。これが、ワイヤーフレームが果たす大きな役割のひとつです。

ホームページ制作でワイヤーフレームが重要な3つの理由

ワイヤーフレームは、制作会社側の都合で作っている資料ではありません。ホームページ制作を発注する側にとっても、サイトを成功に近づけるうえで欠かせない存在です。ここでは、ワイヤーフレームが重要とされる理由を、分かりやすく3つに整理してみます。

この「なぜワイヤーフレームが必要なのか」という背景を理解しておくと、制作プロセスへの納得感が高まり、主体的にホームページづくりに関わりやすくなります。

理由1:関係者全員の「完成イメージ」を揃えるため

ホームページ制作には、会社側のトップや担当者だけでなく、制作会社のディレクター、デザイナー、エンジニアなど、多くの人が関わります。

「集客できるサイトにしたい」「信頼感のあるホームページにしたい」といった抽象的な言葉だけを共有しても、受け取る側によってイメージが異なり、ボタンはここにあるべきだと思っていた」「この情報はもっと上にあると思っていた」といった認識のズレが必ず生じます。

そこで、共通のたたき台として登場するのが「ワイヤーフレーム」という設計図です。ワイヤーフレームを見ながら、「この部分はこういう見せ方にしましょう」「このボタンはもう少し上に移動しましょう」と、具体的な配置や構成について話し合うことができます。関係者全員が同じ図面を見て議論することで、完成イメージを早い段階で揃えることができ、プロジェクトの大きな方向性のズレを防ぐことができます。これが、成功に向けた第一歩となります。

理由2:サイトに必要な「情報や機能」の抜け漏れを防ぐため

ホームページの目的は、「お問い合わせを増やしたい」「資料請求につなげたい」「会社の信用力を高めたい」など、企業ごとにさまざまです。

その目的を達成するためには、訪問者に対してどのような情報や機能を提供すべきかを整理する必要があります。たとえば、以下のようなものが考えられます。

- お問い合わせボタンやフォーム

- 電話番号や所在地などの基本情報

- 会社概要へのリンク

- サービスや商品の詳細説明

- 導入事例やお客様の声

ワイヤーフレームの作成では、こうした必要な要素をひとつひとつ洗い出し、「このページのこの位置に配置する」と具体的に書き込んでいきます。作業を進めていく中で、「ここに電話番号も表示しておいたほうが安心だ」「このページには実績への導線がないので追加した方が良い」といった気づきが生まれ、デザイン作業に入る前に抜け漏れをチェックすることができます。

これにより、公開直前になって「大事な情報が載っていない」という問題を避けやすくなります。

理由3:訪問者(お客様)にとっての「使いやすさ」を設計するため

ワイヤーフレーム作成のプロセスは、そのまま「訪問者の視点」でホームページを見直すプロセスでもあります。

例えば、トップページを訪れたお客様は、次に何を知りたいでしょうか。多くの場合、「提供しているサービスの内容」「料金や費用感」「会社としての強み・特徴」などを確認したくなります。では、それらの情報はページのどの位置にあれば見つけやすくなるのか、どの順番で並んでいると自然なのか、といったことを考えながら配置していきます。

ワイヤーフレームを見ながら、「このボタンをクリックしたら、次はこのページに移動し、その先でさらに詳しい情報を見られるようにしよう」と、訪問者の行動の流れ(導線)をシミュレーションします。

この導線設計がしっかりしているホームページは、「分かりやすくて使いやすい」という印象につながり、結果としてお問い合わせや資料請求などの成果にも結びつきやすくなります。

ワイヤーフレームがなかったらホームページ制作はどうなる?

もし、ワイヤーフレームという設計図を作らずに、いきなりホームページ制作を始めてしまったら、どうなるでしょうか。

家づくりにたとえるなら、間取り図も作らずに「とりあえずオシャレな感じで」と大工さんにお願いするようなものです。偶然うまくいくこともゼロではありませんが、多くの場合、制作の後半になってから大きな問題が発覚し、プロジェクトの失敗につながるリスクが高くなります。

完成イメージがバラバラのまま進んでしまう

ワイヤーフレームが存在しないということは、前述した「関係者全員の共通認識」を持たないままプロジェクトが進むことを意味します。

発注者側は「サービス内容が分かりやすく整理された、格好良いサイト」を思い描いていても、デザイナーは「お客様の声を中心にした、あたたかい雰囲気のサイト」をイメージしているかもしれません。

そのような状態でデザインが提出されると、「こんなはずではなかった」「イメージと違う」という根本的なズレが、初稿の段階で一気に噴き出します。そこから大幅な作り直しが必要となり、制作側はゼロベースでやり直すことになり、発注者側も「なぜこちらの意図が伝わっていなかったのか」と不信感を募らせてしまいます。お互いにとって負担が大きく、残念な結果になりやすいパターンです。

目的が不明確で「使いにくい」サイトになる

ワイヤーフレーム作成は、「このホームページの目的は何か」「誰に何を伝えたいのか」を整理し、その答えをページ構成と配置に落とし込む作業です。

この工程を行わないと、「デザイナーが見た目として格好良いと感じるから」という理由だけで重要度の低い情報が一番目立つ位置に置かれてしまったり、逆に、お問い合わせボタンや資料請求への導線がページの隅に小さく配置されてしまったりすることがあります。

その結果、「デザインはおしゃれだが、何をしている会社か分かりにくい」「問い合わせ先がどこにあるのか探し回らないといけない」といった、目的を果たしにくいホームページになってしまうリスクが高まります。見た目だけではなく、「使いやすさ」や「分かりやすさ」をきちんと設計することが重要です。

完成間近で「根本的な作り直し」が発生する恐れ

ワイヤーフレームがない場合、特に注意が必要なのが「手戻り」と呼ばれる大きなやり直しです。

デザインもほぼ完成し、プログラミング(コーディング)も終わり、テスト公開を目前にした段階で、発注者側から「やはりトップページにはサービス一覧を先に出してほしい」「この情報をもっと上に移動してほしい」といった、情報の配置に関する根本的な変更の要望が出ることがあります。

これは、家を建て終わった後に「やっぱりリビングと寝室を入れ替えてほしい」と依頼するような状態です。

単に見た目の修正だけでは済まず、レイアウトの組み直しやプログラムの修正が必要となり、追加の作業時間・費用、公開スケジュールの遅延など、大きな負担が発生します。

ワイヤーフレームは、あらかじめ関係者同士で配置や構成を確認しておくことで、こうした大きな手戻りを防ぐための「保険」のような役割も果たしているのです。

ワイヤーフレームには何が書かれているのか

ワイヤーフレームは、一見すると「四角い箱」と「線」を並べただけのシンプルな図に見えるかもしれません。しかし、その裏側には、制作者が考え抜いた「意図」や「戦略」が込められています。

ここでは、ワイヤーフレームを読み解くうえで押さえておきたい、主な3つの構成要素を見ていきましょう。

要素1:どこに何を配置するか(情報のレイアウト)

最初の要素は、「情報のレイアウト(配置)」です。これは、家の間取り図における「各部屋の配置」に当たります。

具体的には・・・

- ページ上部(ヘッダー)にロゴとグローバルナビゲーション(主要メニュー)を置く

- その下に、メインビジュアル(大きな写真やキャッチコピー)を配置する

- メインビジュアルの下に、主要サービスや強みを3つ並べて紹介する

- ページ下部(フッター)には、会社概要・アクセス情報・著作権表記をまとめて載せる

といった形で、ページ全体をどのような情報のブロックで構成するかを示します。 ワイヤーフレームを見るときは、まず「どの位置にどの情報があるのか」「ページ全体の構造がどうなっているのか」という全体像を把握するところから始めると理解しやすくなります。

要素2:何を一番目立たせるか(情報の優先順位)

次に重要なのが、「情報の優先順位」です。

ワイヤーフレームは単なる配置図ではなく、「どの情報を強調したいのか」を伝える役割も担っています。

例えば、同じ「お知らせ」でも、ページの最上部に大きく配置されていれば、「今すぐ見てほしい重要な情報」であることが分かります。一方で、ページの下部の小さな枠に配置されていれば、「補足的な情報」として扱われていると読み取れます。

また、お問い合わせボタンを他の要素よりも大きく表示していたり、目立つ枠や背景で囲んでいたりする場合は、「このページでユーザーに最終的に取ってほしい行動はお問い合わせです」という制作者側の意図が反映されています。

ワイヤーフレームを確認するときは、「どの要素が大きく扱われているか」「どの位置に置かれているか」に注目することで、そのページの目的や情報の重要度を読み解くことができます。

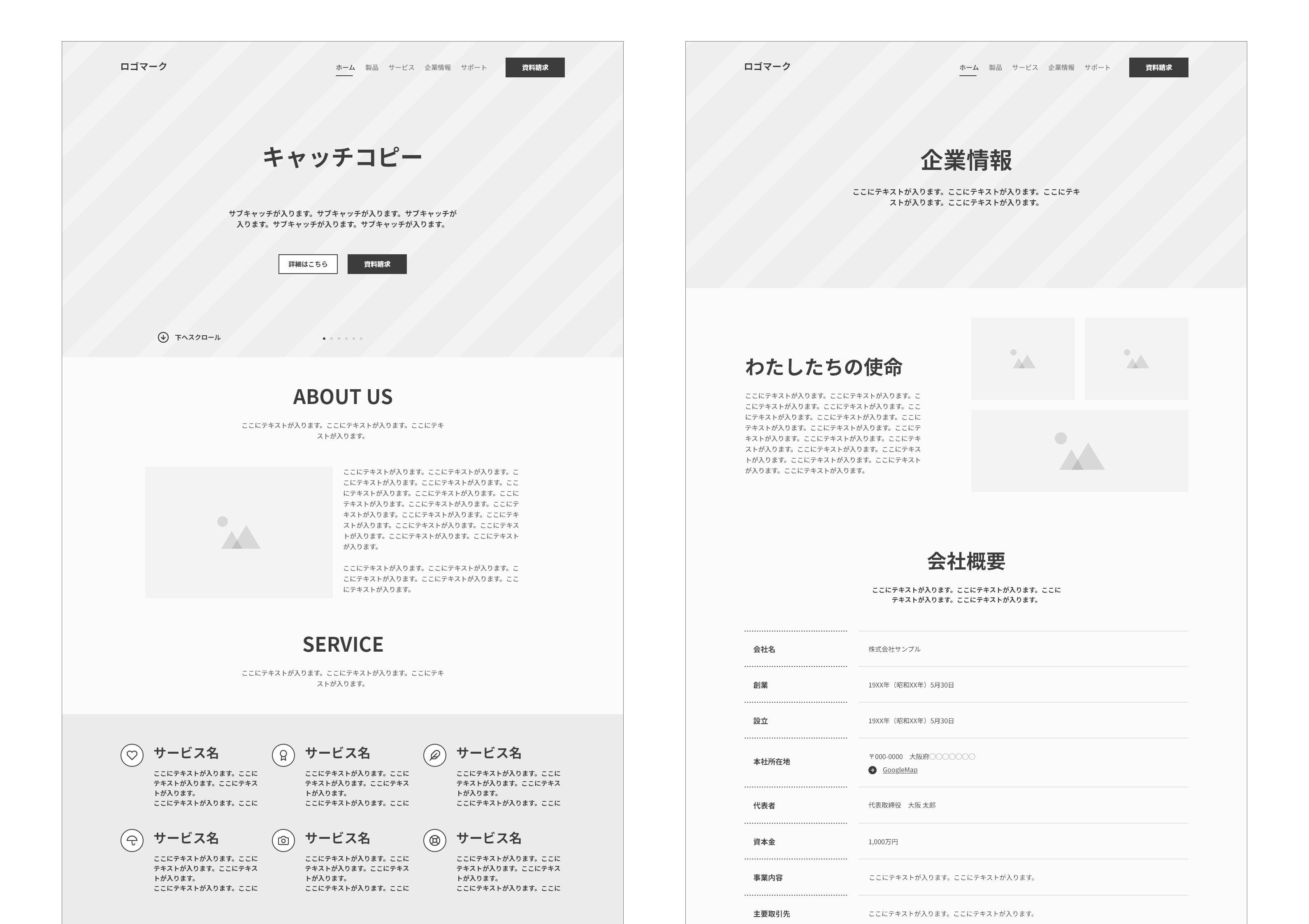

要素3:訪問者にどう動いてほしいか(操作の流れ・導線)

3つ目は、「訪問者の動き(操作の流れ・導線)」です。良いワイヤーフレームは、単に1ページの中だけで完結せず、「サイト全体でどう移動してもらうか」まで考慮して設計されています。

例えば、トップページのワイヤーフレームでは、「サービス内容」というボタンをクリックしたら、次に「サービス一覧ページ」のワイヤーフレームへとつながるようになっています。さらに、その一覧から個別の「サービスA詳細ページ」へ移動し、そのページには「お問い合わせボタン」や「資料請求ボタン」が配置されている、といった流れです。

このように、複数のワイヤーフレームを並べて見ながら、「サービスの詳細を知りたい人は、次にどんな情報を見たくなるだろうか」「どのタイミングでお問い合わせを促すと自然か」といった訪問者の動きをイメージして、ページ同士のつながりを設計していきます。

ワイヤーフレームは、ページ単体ではなく、点(各ページ)と線(ページ間の導線)を組み合わせて、サイト全体の使いやすさをデザインするための重要なツールなのです。

ワイヤーフレーム作成の流れと作成ツール

最後に、ホームページ制作全体の流れの中で、ワイヤーフレームがどのタイミングで登場するのか、そしてどのようなツールを使って作成されるのかについて、基礎的な知識を整理しておきます。

これを理解しておくと、制作会社との打ち合わせや工程の説明も受け入れやすくなります。

ホームページ制作全体における「ワイヤーフレーム」の段階

一般的なホームページ制作の流れは、次のようなステップで進むことが多いです。

1:要件定義・ヒアリング

まず、お客様(発注者様)がホームページを作る目的やターゲット、必要な機能、掲載したいコンテンツなどを整理します。「何のためのサイトか」「誰に向けたサイトか」を確認する段階です。

2:サイト設計(サイトマップ作成)

次に、サイト全体にどのようなページが必要か、その一覧とページ同士の関係性をまとめた「サイトマップ」を作成します。「トップページ」「サービス一覧」「会社概要」「お問い合わせ」といった構成をここで決めます。

3:ワイヤーフレーム作成

★ここが本記事のテーマ★

サイトマップをもとに、主要なページ(トップページやサービスページなど)について、「どこに何を配置するか」を示したワイヤーフレームを作成します。発注者様との認識合わせが特に重要な段階であり、この時点でしっかりと合意形成を行うことが、後工程の品質を大きく左右します。

4:デザイン作成

ワイヤーフレームで決まった骨組みに基づき、色や写真、フォントなどを反映したデザイン案(デザインカンプ)を作成します。ここで初めて見た目の印象について具体的な検討を行います。

5:コーディング・開発

承認されたデザインを、HTML・CSS・JavaScriptなどのプログラムに落とし込み、実際にブラウザで動作するホームページとして組み上げていきます。問い合わせフォームやCMS(更新システム)などの機能実装も、この工程で行われます。

6:公開・運用

テストや最終確認を経てホームページを公開し、その後はアクセス状況の確認やコンテンツ更新、改善などの運用フェーズに入ります。

このように、ワイヤーフレームは制作のかなり早い段階で登場し、その後の「デザイン」や「開発」の品質すべてに影響を与える、非常に重要な工程と言えます。

手書きから専門ツールまで

ワイヤーフレームを作成する際に使用するツールは、目的さえ果たせれば特に決まりはありません。「情報の配置と優先順位を共有できること」が最も大切なポイントです。

最もシンプルな方法は「手書き」です。打ち合わせの場で、紙とペンを使って「ここにロゴ」「ここにメニュー」「このあたりにサービス紹介」といったラフなワイヤーフレームを描き、その場で意見交換をするのは、イメージをすばやく共有するうえでとても有効です。

また、多くの企業でよく利用されているExcelやPowerPointを活用し、セルや図形を使ってワイヤーフレームを作成するケースも珍しくありません。社内の共有や印刷がしやすく、パソコンに慣れている担当者であれば扱いやすい方法です。

一方、専門的な制作会社では、「Figma(フィグマ)」や「Adobe XD(アドビ エックスディー)」といったデザイン専用ツールを使うことが主流になっています。これらのツールは、実際の画面サイズに近いレイアウトを組みやすく、複数ページ間のリンクを設定して導線の動きを確認する、といった高度なことも行いやすいのが特徴です。

さらに最近では、「生成AI」を活用してワイヤーフレームのたたき台を作成する試みも増えています。たとえば、「こういった目的の企業サイトのトップページ案を作ってほしい」といった指示(プロンプト)をAIに入力すると、AIがレイアウトのアイデアを出してくれるようなサービスも登場しています。あくまで最初のたたき台としての活用にはなりますが、ホームページ制作の初期段階を効率化できる場合があります。

まとめ:良い設計図が、良いホームページの土台となる

改めて整理すると、ワイヤーフレームとは、ホームページ制作における「設計図」であり、色や写真といった見た目ではなく、「どこに何の情報を配置するか」という骨組みを決めるための資料です。

ワイヤーフレームをきちんと作ることで、以下のようにホームページ制作に欠かせないポイントをしっかり押さえることができます。

- 発注者と制作側の完成イメージを揃えられる

- 必要な情報や機能の抜け漏れを事前に防げる

- 訪問者にとって分かりやすく使いやすい導線を設計できる

この土台がしっかりしているかどうかによって、その上に乗るデザインや機能、そして最終的なホームページの成果が大きく変わってきます。ワイヤーフレームの意義を理解したうえで制作会社と打ち合わせを行うことで、「目的を達成できるホームページ」を一緒に作り上げていくことができるはずです。

無料でお見積り・ご相談承ります。

お気軽にお問い合わせください。